「6時間、いや、4時間働けばふつうに暮らせる社会」にしたいものだ。(上)

学生さんとマルクス『資本論』を1行1行読み進める学習を再開。現在『資本論』第1巻の13章を学習しています。

マルクスはここで1800年代(19世紀)の労働環境を記述しているのですが、当時は、機械制大工業の生産が広がるとともに長時間労働が蔓延し、14時間労働、16時間労働が当たり前となっていました。人類の歴史で「夜業」「昼夜二交代制」がはじめて生まれたのは、機械制大工業の時代です。機械が導入されると、労働時間はあらゆる自然的制限をこえて延長するとマルクスは言っています。

資本主義とは、競争原理から逃れられない仕組みであり、個々の資本(企業)は他の資本(企業)に追い越されないために、必死で生産性をあげ、勝ち続けなければ(負けないようにしなければ)なりません。その結果、労働の搾取強化が必須課題となってしまうのです。競争から絶対に抜けだせない、これが資本主義社会の宿命なのです。

長時間労働のもとで労働者の抵抗は増大し、法律による労働時間の制限がされるようになります。工場法に「1日の労働時間は12時間」とか「10時間」とか明文化されるのです。資本は、制限された労働時間のなかで、利益の最大化を目指し、最新の機械設備を競って導入し、生産性を高め続けるのです。すると、12時間労働だった時と同じだけの生産量を、今や10時間労働のもとで実現することが可能となります。労働時間の法的制限は生産性を飛躍させる動機となります。と同時に、労働現場では労働強化がいっそう進むことになります。労働者一人が受け持つ機械の数が増え、機械の運転のスピードが上がるという形で。労働の搾取度は高まり、労働者たちの生活条件がさらに悪化するため、労働者の抵抗が強まってふたたび労働時間の更なる制限へと進んでいくのです。

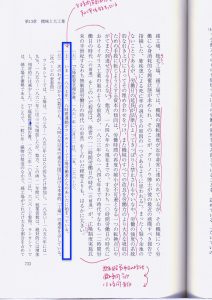

『資本論』13章第3節にはこういう記述があります。

「労働日の延長が法律によってきっぱりと禁止されるやいなや、労働の強度の系統的な引き上げによってその埋め合わせをつけ、また機械のすべての改良を労働力のより大きな吸収のための手段に転じようとする資本の傾向は、労働時間の再度の縮小が不可避となる1つの転換点にやがてまた到達せざるをえない。」

と。

マルクスは、それに(注)177を付け、1867年の今、ランカシャー(イギリス)の労働者の中に、8時間労働制を求める運動がはじまっている、と紹介しています。

今日2021/04/29の「しんぶん赤旗」には、メーデーとはアメリカで1886年5月1日、当時12時間労働で苦しめられていた米国の労働者が8時間労働を求めてストライキに立ち上がったことがキッカケだとの記述がありました。

19世紀後半(1800年代後半)にはすでに、8時間労働制が労働者の要求として確立していたということです。

法定の労働時間は、常に短縮させる方向に動いてきたのでした。

メーデー発祥は1886年5月1日の米国から

(つづく)